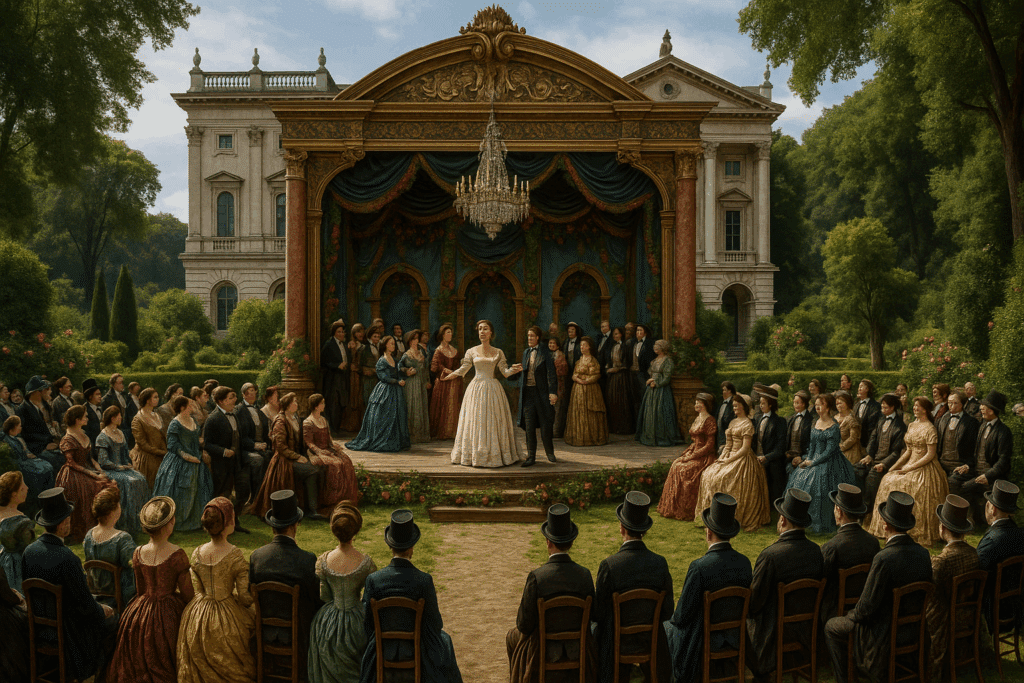

« La Traviata », chef-d’œuvre de Giuseppe Verdi créé en 1853, bouscule les conventions en exposant une héroïne poignante, incarnant le mal-être et la passion dans une société corsetée par les préjugés. Derrière la beauté de la musique, s’articule une critique sociale percutante, une histoire d’amour imprégnée de renoncements, de choix déchirants et d’une modernité surprenante. À travers l’analyse du parcours de Violetta, du génie de Verdi, du rôle clé de Piave, ainsi que de la réception historique et des mises en scène actuelles, cet article dévoile pourquoi « La Traviata » fascine et émeut autant encore aujourd’hui.

Un opéra aux thèmes universels : pourquoi La Traviata nous parle

Dès les premières notes, une émotion brute surgit. Le récit ne se limite pas à un simple schéma classique de rencontre amoureuse. Il s’agit plutôt d’un miroir dans lequel bien des spectateurs se retrouvent. Le personnage de Violetta, courtisane parisienne dotée d’une rare authenticité, se dresse fièrement face aux attentes de son entourage. Comment ignorer la force d’une femme prête à remettre en cause le confort d’une vie superficielle au profit d’un amour sincère, même si celui-ci est synonyme de tempête ?

Cet opéra questionne aigrement les choix qui s’imposent à chacun. Le regard des autres, l’impossibilité d’aimer en toute liberté, ou la sensation d’être pris au piège de son passé : autant de thématiques qui traversent le temps. En filigrane, la maladie qui ronge l’héroïne souligne la précarité de la condition humaine, sans fard. Nombreux sont ceux qui, en sortant d’une représentation de La Traviata, rapportent la sensation d’avoir reçu un coup de poing émotionnel. C’est un drame qui, souvent, continue de hanter longtemps après le lever de rideau.

La partition de Verdi décuple la tension d’acte en acte, mettant en lumière chaque recoin de la psychologie des personnages. Les inflexions musicales accompagnent l’éventail des sentiments, rendant tangibles la joie, la peur, la honte ou la révolte. De nombreux spectateurs confient qu’assister à cet opéra, c’est toucher du doigt l’intime et l’universel à la fois.

Giuseppe Verdi : le génie créatif derrière La Traviata

Impossible d’évoquer La Traviata sans rappeler le parcours singulier de son compositeur, Giuseppe Verdi. Né en 1813, Verdi s’ancre durablement dans le répertoire italien. Pourtant, il ne se contente pas de reproduire les traditions lyriques qui lui précèdent. Lui, il préfère s’inspirer de la vie réelle plutôt que de se perdre dans les méandres des dieux, rois ou guerriers mythologiques. Cette volonté de coller à la société qui l’entoure donne à ses opéras, et particulièrement à La Traviata, une pertinence inattendue pour son époque.

Véritable bouleversement à l’époque, Verdi demande que les décors soient contemporains à l’intrigue. Ce choix, source de disputes avec les costumiers et scénographes, marque une volonté de réalisme rarement osée dans les grandes maisons lyriques. L’histoire rapportée par plusieurs biographes raconte même que le compositeur n’a pas hésité à interrompre une répétition, furieux qu’on habille Violetta en princesse féerique plutôt qu’en femme du XIXème siècle. Une anecdote parmi tant d’autres, mais qui traduit bien la détermination de Verdi à ancrer son œuvre dans la réalité de son temps.

Il faut noter aussi le contexte : influencé par le roman La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils, Verdi est fasciné par les destins brisés et aime disséquer la société bourgeoise qu’il observe. Plusieurs auteurs reconnaissent que, là où d’autres auraient simplement cherché à éblouir l’auditoire, Verdi cherche à l’interpeller, à provoquer une réflexion et, parfois, à déranger. Résultat : un opéra qui, dès sa création, fait figure d’ovni.

L’apport indispensable de Francesco Maria Piave

Trop souvent, l’ombre du compositeur masque le travail prodigieux réalisé par le librettiste. Or, Francesco Maria Piave s’avère être un partenaire tout aussi déterminant que discret. Sa plume habile donne du relief non seulement aux rôles majeurs – Violetta, Alfredo, Germont –, mais aussi aux personnages secondaires qui participent à l’ambiance si singulière de chaque scène.

La force du livret tient dans ce subtil dosage de dialogues tranchants et d’instants suspendus. Piave adopte un rythme qui oscille entre urgence et contemplation, parfaitement synchronisé avec les envolées musicales de Verdi. Tout amateur d’opéra a déjà été témoin d’un moment de flottement où, sur scène, les paroles paraissaient mal ajustées. Ici, rien de tel. La Traviata brille précisément par cette précision textuelle. Dans certaines productions, la complicité entre la musique et les mots est telle qu’on a du mal à distinguer où commence l’une et où s’arrête l’autre.

Bien sûr, la collaboration entre Verdi et Piave n’a pas toujours été paisible. Des archives montrent des lettres où les deux hommes s’opposent vigoureusement sur la structure du livret. C’est sans doute cette tension créatrice qui a permis de dépasser une simple adaptation en forgeant une œuvre d’une force rare. Cette complémentarité, résultat d’échanges parfois orageux, a donné au public un des duos les plus marquants du XIXe siècle lyrique.

L’intrigue de La Traviata : une tragédie en trois actes

Pour bien comprendre l’impact de La Traviata, il convient de décortiquer la structure narrative en trois parties, chacune révélant une étape clé de l’évolution psychologique des personnages.

- Acte I : Paris, une réception fastueuse. Violetta, affaiblie par la maladie mais résolue à donner le change, croise la route d’Alfredo. Rapidement, une idylle se noue, mais la fragilité de la jeune femme laisse planer une ombre sur ce coup de foudre. Dès cette première partie, Verdi distille habilement une tension sourde. On pressent déjà que cet amour volera en éclats.

- Acte II : Les tourments s’intensifient. Le père d’Alfredo, Germont, s’immisce dans la relation. Réclamant à Violetta d’abandonner son fils sous prétexte de préserver l’honneur familial, il la pousse à un renoncement amer. C’est dans cet acte qu’apparaît ce thème si fréquent dans la vie : le sacrifice consenti à contrecœur, vécu comme une injustice, mais imposé par le contexte familial ou social.

- Acte III : L’issue approche, irrévocable. Violetta, désormais isolée et ravagée par la maladie, voit Alfredo revenir enfin, mais trop tard. Ce dernier acte, bouleversant, est souvent salué par le public comme l’un des pilliers les plus forts de l’opéra italien, tant la combinaison du texte et de la musique transcende le simple récit tragique pour aller tutoyer l’indicible.

Nombre de spectateurs se souviennent précisément de la réaction de la salle lors de la dernière scène. Un silence pesant, parfois entrecoupé de quelques sanglots étouffés. Ce genre d’instant fait partie de ceux qui donnent tout leur sens à la magie du spectacle vivant.

Un scandale lors de la première en 1853

Le 6 mars 1853 à la Fenice de Venise, l’accueil du public tourne rapidement au fiasco. L’étonnement prédomine : rarement la scène n’avait offert une peinture aussi réaliste – et crue – d’une courtisane atteinte de tuberculose, écartelée entre passion et abnégation. Autre élément détonnant : la chanteuse principale n’a pas le physique fragile attendu et peine à rendre crédible l’agonie de Violetta, ce qui ne manque pas de provoquer l’hilarité de certains spectateurs.

Cela dit, les anecdotes liées à cette première démontrent à quel point l’audace des créateurs a bouleversé la société vénitienne. En coulisses, certains redoutaient déjà que l’opéra ne soit retiré de l’affiche. Pourtant, progressivement, le bouche à oreille a joué en faveur de Verdi. Dès la saison suivante, des retouches sur la distribution et une meilleure adéquation entre les rôles et les chanteurs redonnent toute sa saveur à l’œuvre. Le succès ne se fait pas attendre et, aujourd’hui encore, la première controversée alimente quantité de débats chez les passionnés d’art lyrique.

Témoignage : La Traviata, une révélation pour le public moderne

Pour donner chair à cet engouement permanent, voici un témoignage recueilli auprès de Sandrine, habituée des soirées à l’Opéra : « La première fois que j’ai vu La Traviata, je ne connaissais ni la partition, ni vraiment le sujet. Je me suis retrouvée complètement bouleversée en l’espace de deux heures. À la sortie, j’ai vu de nombreux spectateurs qui, comme moi, restaient debout, en silence, le regard un peu perdu. C’est un opéra qui vous poursuit longtemps, comme si chaque note continuait de vibrer, bien après la représentation. J’y retourne chaque fois qu’une nouvelle mise en scène est proposée. »

- Quel est le thème central de La Traviata ? L’œuvre aborde le renoncement amoureux et la critique des normes morales imposées par la société bourgeoise du XIXème siècle.

- Qui sont les créateurs de La Traviata ? Giuseppe Verdi pour la composition musicale et Francesco Maria Piave pour l’écriture du livret.

- Quelles sont les principales salles où assister à La Traviata ? Il est possible de découvrir l’opéra à l’Opéra Bastille à Paris, au Théâtre National, mais aussi lors de festivals et dans de nombreux opéras régionaux.

- Pourquoi La Traviata demeure-t-elle aussi populaire ? Sa faculté à toucher les publics variés, la modernité de son propos et la richesse de sa partition expliquent ce succès inaltérable.

- Existe-t-il des adaptations modernes de La Traviata ? Oui, de nombreux metteurs en scène choisissent de transposer l’intrigue dans différents univers ou époques, soulignant ainsi sa portée toujours actuelle.

Où voir La Traviata aujourd’hui ?

Le public d’aujourd’hui n’a que l’embarras du choix pour savourer La Traviata dans un écrin prestigieux ou sous un angle audacieux. Les établissements de renom, comme l’Opéra Bastille ou le Théâtre National, s’ingénient à renouveler sans cesse l’approche scénique. Quelques productions récentes ont préféré épurer la scénographie, éliminant les fastes d’époque au profit d’un décor épuré où seuls les sentiments prennent la lumière. Un risque, sans doute, mais qui permet de mettre en exergue le travail du jeu d’acteur, le tout porté par une direction musicale exigeante.

Pour y voir plus clair quant aux lieux et styles de productions, voici un tableau synthétique recensant quelques maisons d’opéra et les approches récentes de la mise en scène :

| Théâtre | Mise en scène notable |

|---|---|

| Opéra Bastille | Interprétation minimaliste, focalisée sur l’émotion et la sobriété visuelle |

| Théâtre National | Choix de costumes modernes, scénographie épurée, jeu axé sur l’intimité |

| Festivals estivaux | Versions en plein air, mêlant technologie et tradition |

| Opéras régionaux | Collaborations avec des metteurs en scène jeunes, lectures alternatives du livret |

D’autres maisons moins connues, parfois situées hors des grandes capitales, se distinguent en misant sur des jeunes talents et en proposant des interprétations inattendues, proche du théâtre contemporain ou du cinéma d’auteur. Le regain d’intérêt pour l’œuvre s’exprime également à travers des retransmissions en direct, permettant à un public beaucoup plus vaste de vibrer au rythme de la partition de Verdi.

Une raison supplémentaire d’aller écouter La Traviata aujourd’hui : chaque représentation peut réserver une surprise. Il arrive parfois qu’un ténor, malade en coulisses, soit remplacé à la dernière minute, ou qu’un chef d’orchestre propose une lecture radicalement différente de la partition. Ce sont ces petits aléas, ces instants suspendus, qui participent pleinement à l’expérience.

Que retenir ?

Finalement, La Traviata n’est jamais qu’un opéra sur l’amour perdu et le sacrifice. C’est surtout une réflexion aiguë sur la société, sur ce qui lie et détruit à la fois, sur la puissance du regard des autres. Verdi et Piave, grâce à leur complicité, ont proposé plus qu’une œuvre musicale : une quête d’humanité, un dialogue entre le passé et le présent. Le scandale initial et l’audace du compositeur rappellent que le chemin de la création n’est jamais linéaire. Aujourd’hui encore, La Traviata continue d’émouvoir, de questionner et d’inspirer, aussi bien sur scène que dans la vie quotidienne de ses spectateurs et artistes.

Choisir de s’y plonger, c’est s’ouvrir à un moment de partage intense. Que l’on soit passionné par l’opéra, historien de la musique, curieux de culture ou tout simplement à la recherche d’une expérience hors du commun, La Traviata s’impose comme une étape clé de la découverte artistique – et humaine.

Pour aller plus loin

- https://jeanpierrerousseaublog.com/tag/traviata/

- https://culturezvous.com/la-traviata-verdi-opera-bousule-les-codes/

- https://blogduwanderer.com/2013/02/10/apres-geneve-la-traviata-de-giuseppe-verdi-promenade-dans-ma-discotheque/